Text

„Ich sehe was, das du nicht siehst“

Alles hat damit angefangen, dass der Marco so wenig fotografiert. Zwar bin ich selbst sehr wählerisch und motivschwierig, doch wenn ich anderen schöne und ihnen noch unbekannte Orte zeige, dann wundert mich dieses „nicht-fotografieren“ durchaus. Klar sind diese Gedanken irgendwie komisch und meiner Einstellung komplett entgegengesetzt, doch da ich diese habe musste ich einfach handeln.

Die Grundidee basiert auf der Halbformatkamera, welche sich gerade bei mir in „Pflege“ befindet. Da es bei Marco durchaus sehr lange dauern kann, bis dieser einen KB-Film voll hat, fand ich es reizvoll ihn mit der doppelten Bildladung zu konfrontieren. Er sollte diesen Film mit den circa 72 Bildern in einem Tag durchziehen (voll machen).

Ich bin zwar eine Verfechterin des überlegten Bildes, doch ein bisschen Seh- und Fotografiegymnastik kann ab und zu nicht schaden. Es soll ja auch kein wahlloses Drauflosgeknipse sein, sondern als Außeinandersetzung mit Motiven, welche man eigentlich (freiwillig) nicht fotografieren würde, gesehen werden. Gerade dazu finde ich diese Kamera genial, denn die entstehenden Bilder sind nicht teuer und es fotografiert sich mit dieser Kamera einfach recht locker und flockig – aber trotzdem anders als digital. Schussendlich haben wir die ursprüngliche Idee etwas abgewandelt bzw. weitergesponnen. Es wurde ein fotografisches „Ich sehe was, das du nicht siehst“ daraus. Wir zogen gemeinsam durch die Straßen von Berlin, er mit und ich ohne Kamera. Jedes Mal wenn ich etwas für mich interessantes sah, sagte ich mein kleines Sprüchlein, guckte in die entsprechende Richtung und/oder gab ein oder mehrere Motivtipps. Ich war sehr auf die Ergebnisse gespannt und darauf wie sehr unsere Sehweisen sich unterscheiden bzw. die Bilder welche ich in meinem Kopf hatte.

Ich möchte hier selbst nicht als bessere oder allwissende Fotografin auftreten, sondern sehe es als gegenseitiges Lernprojekt und als Motivation mal von den eingestampften Gewohnheiten und Sichtweisen abzukommen. Denn die Fotografie sollte nicht immer so furchtbar bitterernst sein. Das wird mir viel zu oft so gehandhabt. Manchmal, so finde ich es zumindest, sollte man auch einfach sein Hirn ausschalten und tun – daraus entstanden für mich persönlich schon so viele gute Erfahrungen.

Eine kleine Meinung vom Marco Wittkopf :

„Ich sehe was, das du nicht siehst. Ich fotografiere ja nicht alles. Aber wenn man mal dazu getrieben wird durch die Augen oder den Sucher eines anderen zu schauen, eröffnen sich einem eine Palette an Motiven, an welche man vorher nie gedacht hätte. Ich kann im nachhinein sagen, dass ich dadurch mehr gelernt habe als durch jede andere Aktion. Jetzt entdecke ich auch beim spazieren viel mehr Motive als vorher. Danke dafür“

Interview auf analog4you!

Sonntagabend-Gedanken

Wenn seit den fotografischen Anfängen schon immer parallelen mit dem Auge, dem Sehen und sogar in Richtung Netzhaut (chemischer Träger) gezogen wurden, dann wird trotz aller Technik etwas Menschliches in der Funktionsweise gesehen. Zwar speichert die Technik/Kamera von selbst keine Bilder, wirft bei abgenommenem Objektivdeckel jedoch kontinuierlich Bilder, ja sogar einen Film, auf die Mattscheibe. Unzählige potenzielle Bilder, latente Bilder.

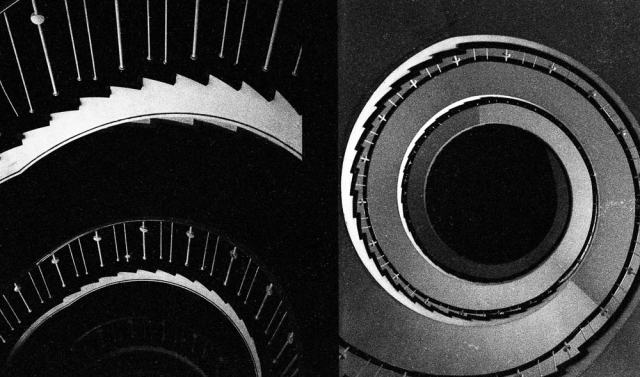

Es entsteht also nur ein Bild, sobald wir uns aktiv dazu entscheiden in dem wir den Auslöser drücken. Dafür müssen wir davor jedoch meist auch aktiv sehen. Wenn man sich nicht aktiv zur Wahrnehmung entscheidet, so sieht man auch „nichts“, wie die unempfindliche Mattscheibe der Kamera. Wie oft geht man an irgendetwas vermeintlich unscheinbarem vorbei, da man es nicht „auf dem Schirm“ hat? Da stelle ich mir die Frage wie sich meine Wahrnehmung mit und ohne „Schirm“ bzw. Mattscheibe verhält? Was sortiert mein Gehirn im Unterbewussten aus, was ich dann plötzlich auf der Mattscheibe „tatsächlich“ sehe?

Wie wirkt sich dann die Dauerbetrachtung der Welt durch das Smartphone, den Kamerasucher und den digitalen Endgeräten etc. auf die Wahrnehmung der Umwelt aus? Auf der einen Seite bietet uns diese Zwischenebene einen selektierten und beruhigten Bildausschnitt auf welchen wir uns konzentrieren können, doch auf der anderen Seite ist das Leben eben mehr als diese zweidimensionelle Betrachtungsebene.

Mir ist es klar, dass man nie auf einen gemeinsamen Nenner von Fotografie, Sehen und „die vermeintliche“ Wirklichkeit kommen wird. Doch einfach nur konsumieren von realter, fiktiver und abbildender Umwelt macht meiner Meinung nach auf einer gewissen Weise blind.

Eine allgemeine Wahrheit wird es in allen Bereichen wahrscheinlich nie geben, doch die Imagination derer ist wohl treffend als nicht richtig zu bezeichnen.

Mit Stativ, Ohne Mich

Ich bin mir durchaus bewusst, dass es seltsam ist als Architekturfotografin so gut wie nie mit einem Stativ zu fotografieren. Aber keine Sorge, ich mache mir deswegen ab und zu kleine Vorwürfe. Denn natürlich sind nicht immer alle Linien perfekt gerade wenn ich mit der Rolleiflex um den Hals durch die Straßen ziehe und fotografiere. Doch auch mit einem Stativ würde ich viele Linien nicht exakt ausrichten können, dazu ist diese Art von Kamera nicht geeignet. Aber egal, darum geht es mir nicht. Es geht darum, dass mich das Stativ bei meinen privaten Arbeiten mehr behindert als das es mir hilft.

Man benutzt es wenn man das Motiv wegen zu wenig Licht nicht aus der Hand fotografieren kann, man exakte, gerade Linien haben oder in Ruhe sich dem Motiv widmen möchte etc. Doch durch den Aufbau dieses Statives legt man gleich viel mehr Bedeutung, da Mühe, in das Bild. Genau an dem Punkt ertappe ich mich, denn so viel Bedeutung mag und kann ich meist nicht in meine Bilder legen – ich würde sie schlussendlich nicht aufnehmen. Ja, ich bin faul! Doch ein Stativ passt gerade einfach nicht zu meiner üblichen Arbeitsweise.

Ich ziehe meist mit der Rolleiflex über der Schulter durch die verschiedensten Städte. Schon meine Fototasche ist gerade an der Genze des er“trag“baren und so stopfe ich Filme und Belichtungsmesser in irgendwelche Jacken- und Hosentaschen oder in einen Jutebeutel. Rucksäcke mag ich nicht, auch Wechseloptiken und zu viel Schnickschnack führen dazu, dass ich nicht mehr fotografieren möchte. Muss ich da noch erwähnen wie es mir mit einem Stativ geht? Wohl eher nicht. Denn der Moment des Fotografierens soll unmittelbar und ohne zu viele Störungsquellen geschehen.

Ich, Belichtungsmesser, Kamera -> Bild. Fertig.

Ich lege oft viele Kilometer zurück ohne zu wissen wann und ob ein fotografierbares, bzw. sich lohnendes, Motiv kommt. Da auf gut Glück ein Stativ mitzuschleppen, da würde ich wahnsinnig werden und hätte schon bald keine lust mehr. Und wenn ich unzufrieden bin, dann sehe ich auch keine Motive mehr.

Die durchaus berechtigten Argumentationen für die Arbeit mit einem Stativ ziehen bei mir nicht. Ich habe nämlich kein Problem damit einfach mal nicht zu fotografieren. Wenn ich weiß, dass ich dieses Bild nicht zufriedenstellend aufnehmen könnte, komme ich einfach wieder oder lasse es eben bleiben. Zudem sehe ich es nicht als Schandtat die Linien nachträglich zu begradigen, zur Not auch mal mit dem teuflischen Photoshop.

Aber, fotografieren und fotografieren lassen.